- Gerar link

- X

- Outros aplicativos

Simbolistas, regionalistas e apocalípticos: nem só de São Paulo vivia o modernismo brasileiro

De fato, o centenário da Semana de 22 tem sido marcado pela contestação do “paulistocentrismo” da historiografia modernista . Autor de “Modernidade em preto e branco” (Companhia das Letras), Rafael Cardoso ressalta que tal questionamento não pode descambar na surrada rivalidade Rio versus São Paulo, que “coloca o resto do país à margem e perpetua desigualdades”.

— Em 1942, a Semana foi enterrada por Mário de Andrade. O problema não é a Semana, que deve ser revista em seu contexto, mas o fato da historiografia que tem mais mistificação do que método — diz Cardoso.

Organizadora de “Modernismos” (Companhia das Letras) , reunião de ensaios sobre o legado da Semana, Gênese Andrade lembra que Mário questionou se deveria realmente ter desancado o movimento encabeçado por ele na famosa conferência de 1942. Ela também discorda que a historiografia tenha subordinado a produção do restante do país à influência dos paulistas e cita novamente Mário, que, em 1924, afirmou: “Isso de precursores traz sempre discussões que não adiantam nada.”

— Não existe uma dependência entre os modernismos do restante do país e o paulista. Dizer isso seria reducionista. O que houve foram diálogos, confluências e desdobramentos, não dependência — explica Gênese.

Confira a seguir alguns desses diálogos, confluências e desdobramentos ocorridos por todo o país.

No Rio, proposta mais radicais

Em uma das poucas referências à Semana de Arte Moderna na imprensa carioca, Lima Barreto escreveu na revista Careta, em julho de 1922, que “de vez em quando” São Paulo “nos manda umas novidades velhas de quarenta anos”. Cada vez mais críticos fazem coro ao escritor: no Rio, as novidades apresentadas no palco do Theatro Municipal de São Paulo já não eram tão novas assim. Os exemplos da modernidade carioca são inúmeros e ligados à cultura de massa: o carnaval, as revistas ilustradas, a publicidade, a música popular. Cariocas, vale lembrar, participaram da Semana paulista. Di Cavalcanti expôs seus quadros e desenhou o cartaz do evento, Graça Aranha alugou o Municipal em seu nome e proferiu uma conferência, o poeta Ronald de Carvalho deu sua benção ao grupo.

Segundo Ruy Castro, o parnasianismo, principal inimigo dos paulistas, já havia caducado no Rio, que incorporara as gírias e a escrita telegráfica e sincopada na literatura, como atesta a antologia “Vozes da metrópole”, organizada por ele.

— Eles eram profissionais, trabalhavam para comer. Não eram playboys ricos, diletantes, filhos da oligarquia do café. Daí escreverem sobre racismo, violência contra a mulher, internação psiquiátrica compulsória, condições de vida nas prisões, Revolta da Chibata etc. — diz Castro.— Eram homens e mulheres imersos na vida real. Não estavam preocupados com o soneto e com a colocação de pronomes, como os modernistas.

Rafael Cardoso diz que a então capital bebia em diversas vanguardas europeias, como a inglesa e alemã, e não apenas a francesa, como os paulistas. As inovações na pintura já haviam sido apresentadas ao público no Salão Nacional de Belas Artes, de 1913.

— Os paulistas se colocavam como o novo reagindo contra o velho, mas no Rio essa ruptura já vinha ocorrendo desde 1890. São Paulo ainda era muito provinciana e o Rio era uma capital cosmopolita, que já tinha ultrapassado a pintura acadêmica, tanto que Di Cavalcantti participou da Semana — afirma. — Gonzaga Duque (crítico de arte) tinha propostas ainda mais radicais do que as paulistas. Ele pregava uma aliança entre arte e indústria, menos fechado em questões de linguagem e mais aberto para a arte social.

Renovação e contradições em Minas

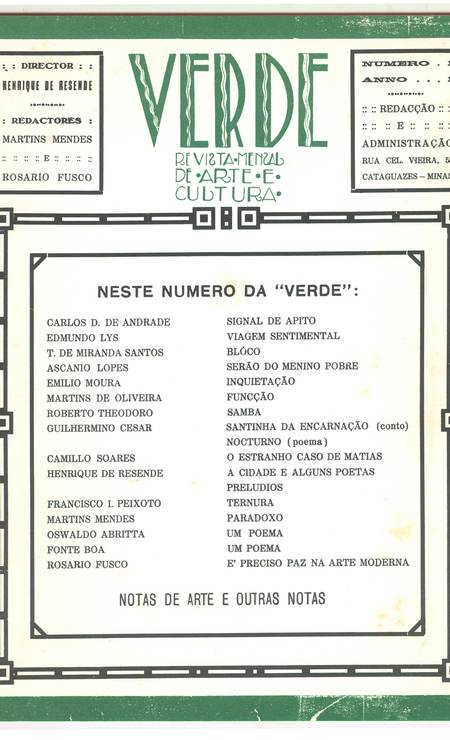

Nos anos 1920, um sem-número de revistas, a maioria de fôlego curto, encarregava-se de divulgar as ideias modernistas pelo país. A mais famosa delas foi a Klaxon, fundada pelos paulistas em 1922. Em setembro de 1927, havia apenas duas revistas modernistas no país, ambas mineiras: a Eletrica, de Itanhandu, e a Verde, de Cataguases. Formado numa cidadezinha de apenas 16 mil habitantes, na Zona da Mata mineira, o Grupo Verde se revelou um dos grupos modernistas mais combativos do país, elogiado por Mário de Andrade (e um pouco menos por Oswald).

Fundada por filhos da elite local (Camilo Soares, Henrique de Resende, Rosário Fusco, Ascânio Lopes), a Verde aliou-se à renovação estética proposta pelos paulistas contra o espiritualismo dos cariocas que passaram a editar a revista Festa, em outubro de 1927. “Verde talvez tenha sido o único periódico literário brasileiro a acompanhar mais de perto o espírito radical dos modernistas paulistas”, afirma Luiz Ruffato , escritor cataguasense, em “A revista Verde de Cataguases”, recém-lançado pela Autêntica. Os verdes não mantinham laços com os modernistas da “confeitaria do Estrela”, em Belo Horizonte, grupo que editou A Revista, em 1925, e de onde saiu Carlos Drummond de Andrade .

A Verde não sobreviveu à morte de Ascânio Lopes, em 1929. No mesmo ano, porém, na capital mineira, membros do grupo já estavam envolvidos em outro empreendimento literário, a revista leite criôlo (em minúsculas mesmo), um dos primeiros periódicos modernistas a tratar da questão negra. Se a Verde era próxima de Mário, a leite criôlo estava mais alinhada com a Antropofagia de Oswald, que, à época, se afastava do autor de “Macunaíma”.

Lançada em 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura no Brasil , leite criôlo seguia o programa modernista: verso livre, linguagem coloquial, ausência de pontuação. Autor de “leite criôlo: da rede modernista nacional à memória monumental do modernismo” (Impressões de Minas Editora), Miguel de Ávila Duarte afirma que o periódico foi o mais tipicamente modernista de Belo Horizonte — em A Revista, ainda se encontravam versos “passadistas”. No entanto, recebeu pouca atenção da historiografia modernista, entre outras razões, por não ter produzido um Drummond e por ser tomada como exemplo do “mau modernismo”, aquele que descambou no integralismo . A leite criôlo de fato abordava a questão negra, mas nem sempre sob uma lente positiva. Na primeira página, Guilhermino propunha “desnatar” o “leite criôlo”, isto é, extirpar o que considerava contribuições negativas dos africanos ao caráter nacional. Embora alinhada com a brasilidade modernista, que exaltava as três raças formadoras do povo brasileiro, leite criôlo também propagava uma ideologia eugenista, que desconfiava da herança africana. Para Duarte, leite criôlo não é um exemplo de “mau modernismo”, mas reflete as contradições do movimento que se propôs a inventar a nacionalidade.

— O modernismo não foi tão moderno quanto gostaríamos — diz

Vanguarda com sintaxe nordestina

As notícias da Semana de 22 só se espalharam pelo Nordeste em 1924, quando o poeta pernambucano Joaquim Inojosa publicou a plaquete “A arte moderna”. Inojosa recapitulou o que ocorrera em São Paulo dois anos antes, informou sobre a arte nova em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e até no Pará, e noticiou o rompimento de Graça Aranha com a Academia Brasileira de Letras, em junho de 1924. “Se a Academia não se renova, morra a Academia!”, vociferou Aranha, após chamar a instituição de “túmulo de múmias” e “império de todas as velhices”. Os nordestinos, porém, não eram estranhos às vanguardas. Em 1909, o “Manifesto futurista” de Marinetti fora publicado por jornais de Natal e Salvador. Em 1922, o próprio Inojosa abrira fogo contra os “passadistas” no artigo “Que é futurismo”.

Segundo Humberto Hermenegildo de Araújo, professor da UFRN, o pêndulo modernista nordestino oscilou entre as posições de Inojosa, partidário dos ideais de 22 (ruptura com o passado, demolição das formas tradicionais), e de Gilberto Freyre, que se recusava a baixar a cabeça para os paulistas. Freyre dizia que as novidades vindas de São Paulo eram notícia velha: ele próprio conhecera o “primitivismo” nos Estados Unidos dez anos antes. O autor do “Manifesto regionalista” (1926) defendia a renovação das artes por meio da valorização das tradições nordestinas.

Na década de 1920, indica Araújo, poetas como Ascenso Ferreira, Jorge de Lima, Joaquim Cardozo e, principalmente, Jorge Fernandes — autor potiguar que, como outros, ganharam espaço na revista Cigarra, de curta duração, entre 1928 e 1930, mas fundamental para mostrar o vigor intelectual da região — foram capazes de aliar a nova sintaxe modernista com a cultura nordestina. “O livro de poemas de João Fernandes”, de 1927, considerado “regional por demais” por Mário de Andrade, traz versos que “permitem ao leitor um mergulho mais profundo no lirismo que resulta da apreciação da cultura popular e do mundo da pobreza no entorno do poeta”. O “caboclo”, representante dos sertanejos, ganhava, enfim, status literário.

— Se o modernismo paulista marcou a ruptura, o nordestino está associado à busca da brasilidade, à incorporação das tradições regionais — explica Araújo. — Os poetas dos anos 1920 deixaram o terreno fértil para o romance regionalista de 1930. José Lins do Rego era discípulo do regionalismo de Freyre, mas em “Fogo morto” verifica-se a estética modernista.

'Baluartes' da liberdade nortista

A Amazônia ocupava um lugar privilegiado no imaginário de modernistas empenhados na construção da “brasilidade”. Não foi por acaso que algumas das obras mais influentes dos anos 1920, o romance “Macunaíma”, de Mário de Andrade, e o épico “Cobra Norato”, de Raul Bopp (gaúcho que viveu em Belém e passou para a história como poeta antropofágico) buscaram inspirações em mitos da floresta. Professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Aldrin Figueiredo afirma que os modernistas de São Paulo viam a Amazônia como uma espécie de “almoxarifado da nação”, repositório de mitos e tradições autenticamente brasileiras, e reforçaram a oposição entre o Norte “arcaico” e o Sul “moderno”. Figueiredo contrasta ainda as atitudes de Mário e Bopp frente à cultura nativa. Mário conheceu os mitos indígenas por meio dos livros e de informações recolhidas em sua viagem ao Norte em 1927 — o paulista esnobou a intelectualidade paraense e reclamou que eles se interessavam pouco pelas tradições locais. Já Bopp viveu em Belém, enveredou-se pelo interior e incorporou a fala cabocla em seus versos.

Antes da Semana de 22, paraenses já se insurgiam contra a “poesia chorona e sem graça, com alguns reflexos líricos” dos parnasianos e estavam em dia com as vanguardas, que chegavam da Europa sem escala em nenhum porto do Sudeste. Em 1921, a Associação dos Novos reuniu os intelectuais inimigos do passadismo que frequentavam o Largo da Pólvora e os botecos do Ver-o-Peso. Bruno Menezes apelidou o grupo de Vândalos do Apocalipse, cujo lema era “destruir para criar”. A intelectualidade apocalíptica do Norte recebeu com entusiasmo as notícias da Semana paulista: “São Paulo está com as nossas ideias”. Fundada em 1923, a revista Belém Nova publicava manifestos em defesa da nova estética e da aliança com os modernistas de São Paulo e do Rio. Abguar Bastos, porém, defendia o regionalismo contra a subserviência amazônica ao modernismo paulista: “É chegada para o Norte brasileiro a hora extraordinária de seu levantamento. Ergamo-nos!”. Para Bastos, o Pará era o “baluarte da liberdade nortista” e a intelectualidade do Sul “propositadamente, se esquece de nós”.

Autor de “Os Vândalos do Apocalipse e outras histórias: arte e literatura no Pará dos anos 20” (Instituto de Artes do Pará), Figueiredo afirma que é possível contar a história sob uma perspectiva amazônica e destaca o modernismo de pintores paraenses como Theodoro Braga e Manoel Pastana. O impacto da “arte nova brasileira” proposta por Braga a partir da cultura amazônica estendeu-se da pintura ao mobiliário, da escultura ao vestuário e à arquitetura.

— Braga e Pastana pensaram uma arte brasileira a partir do traço indígena e dos materiais usados pelos nativos. Conhecê-los é de extrema importância para entender tanto a modernidade amazônica quanto a brasileira, em especial, porque a região foi transformada em totem pelo modernismo paulista — diz.

No 'Trem da Serra' da poesia gaúcha

Foi o próprio Mário de Andrade quem apontou o gaúcho Augusto Meyer como “um dos maiores líricos do Brasil contemporâneo”, ao lado de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. O que explica, então, a ausência de Meyer no cânone modernista, onde figuram Bandeira e Drummond? O gaúcho é mais conhecido por seus ensaios e memórias e chegou a abandonar os versos. Embora elogiada por Mário, sua poesia está há décadas fora de catálogo. Segundo Luis Augusto Fischer, professor da UFRGS, o escanteio de Meyer é obra da historiografia paulistocêntrica que mitificou a Semana de 22 e contribuiu para a crença de que no Sul houve, no máximo, um “modernismo fraco”. Na avaliação do próprio Meyer, a fusão da dicção moderna com temas populares, que constava no programa dos paulistas, já havia sido efetuava pelo pelotense João Simões Lopes Neto, morto em 1916 e relegado à cada vez mais contestada condição de “pré-modernista” (como Lima Barreto, João do Rio e outros).

Em “Literatura gaúcha: história, formação e atualidade” (Leitura XXI), Fischer conta que, nos anos 1920, os poetas do Rio Grande do Sul já estavam afastados do parnasianismo, inimigo número um dos paulistas, havia pelo menos uma década. A região era farta de poetas simbolistas, muito dos quais abraçaram o modernismo, como Felipe d’Oliveira e Ernani Fornari.

Em 1928, ano da publicação de “Macunaíma” e do “Manifesto Antropofágico”, Fornari lançou um título cuja ausência no cânone modernista é, argumenta Fischer, injustificável: “Trem da serra”. O livro retrata uma viagem de trem de Porto Alegre à serra gaúcha. Cada poema é uma estação. “As cenas são registradas com a consciência de que a janela do trem é como uma fotografia, ou um fotograma de filme. Quer mais moderno?”, questiona Fischer no livro. “Do meu cinema ambulante, /Fico olhando para a ‘tela’ Pathé-Baby da vidraça,/ Onde a paisagem dispara, assustada, para trás”, diz um poema. “Trem da serra” nunca foi editado. Além de D’Oliveira e Fornari, outros gaúchos incorporaram à poesia a linguagem coloquial e temas como a urbanização e a vida rural, como Athos Damasceno Ferreira, Teodomiro Tostes e Tyrteu Rocha Vianna. Todos estão fora de catálogo.

— Quando eu apresento esses poetas no curso de Letras, os alunos ficam fascinados. Tínhamos que ler Fornari e Tyrtey no colégio, junto com Oswald e Mário de Andrade, que, aliás, é um poeta secundário, elementar — diz Fischer, que prepara um livro, para a Todavia, sobre a construção do mito modernista. — A Semana triunfou nos anos 1970, com o auxílio da criação do vestibular unificado, que homogeneizou o ensino de literatura, e do tropicalismo. Caetano e Gil botaram as vanguardas na mesa de jantar da classe média. Desde então, é “Macunaíma” na mamadeira.

Fonte:https://oglobo.globo.com/cultura/livros/simbolistas-regionalistas-apocalipticos-nem-so-de-sao-paulo-vivia-modernismo-brasileiro-25381606

- Gerar link

- X

- Outros aplicativos

Comentários

Postar um comentário