Djamila Ribeiro:

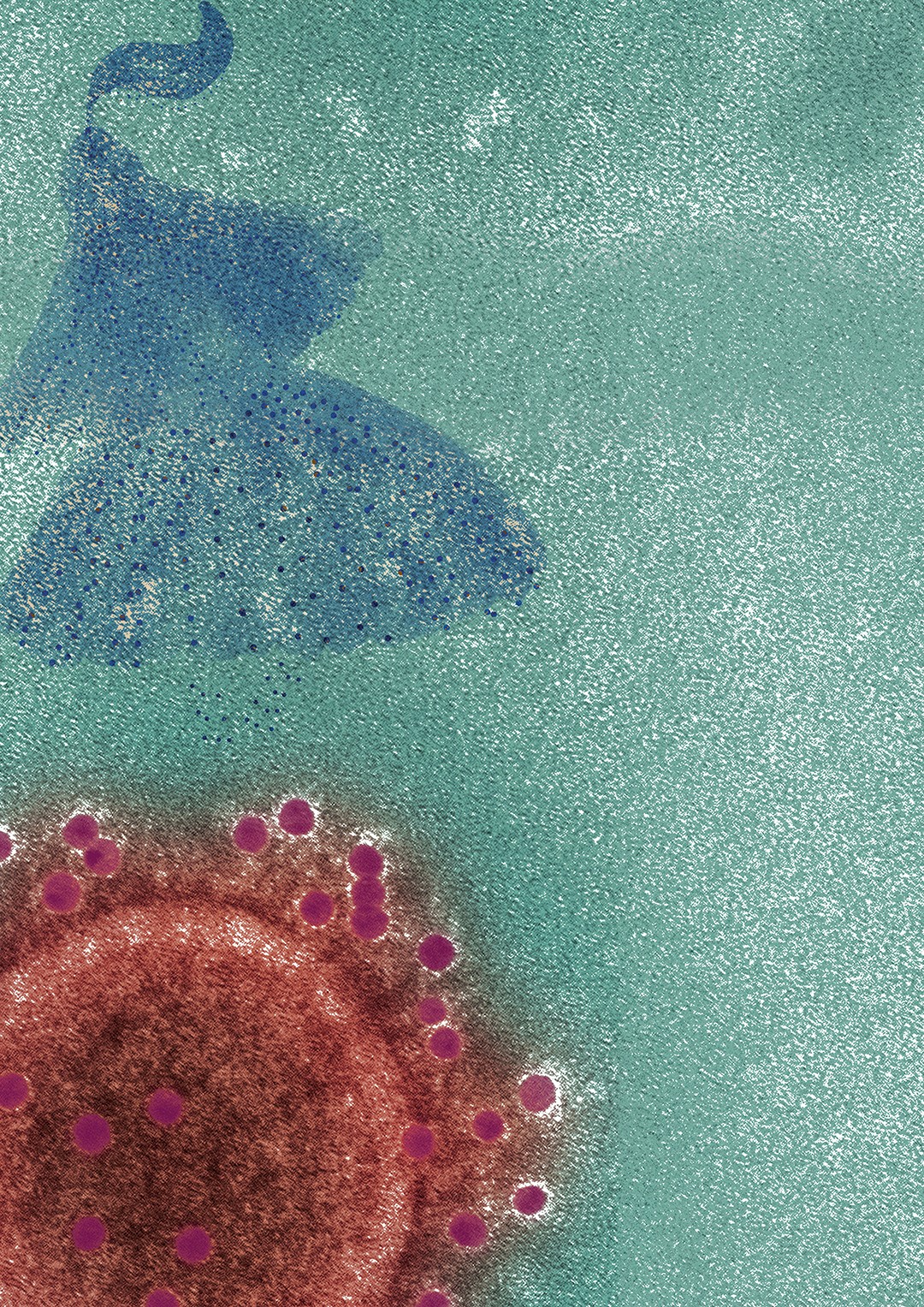

"A doença pede respeito, cuidado, proteção" (Foto: Ilustração:

Mariana Simonetti)

Salvar

Coronavírus:

É preciso aprender com a doença

DJAMILA RIBEIRO,FILÓSOFA*

ATUALIZADO EM

Em sua nova coluna, a filósofa e escritora Djamila Ribeiro

escreve sobre a pandemia a partir da perspectiva das religiões

afro-brasileiras: "Na matriz de religião afro-brasileira, a doença é um

Orixá que atende pelo nome de Obaluaiyê, também conhecido como Omulu. A doença

vem para que todos fiquem em silêncio e anuncia transformações na sociedade

que, esta sim, está adoecida há muito tempo"

A doença pandêmica tem sido uma grande professora, revelando-nos

realidades que recusávamos enxergar e ensinando um novo mundo possível. Na

matriz de religião afro-brasileira, a doença é um Orixá que atende pelo nome de

Obaluaiyê, também conhecido como Omulu. Pode parecer estranho para a tradição

cristã a doença ser uma divindade, mas na tradição que cultuamos não há essa

estranheza. Pelo contrário, a doença vem para que todos fiquem em silêncio e

anuncia transformações na sociedade que, esta sim, está adoecida há muito

tempo.

DJAMILA RIBEIRO

Nesse sentido, como bem

afirma o babalorixá e doutor em semiótica pela Universidade de São Paulo Sidnei

Barreto, “no Ocidente, é impossível crer que a doença é algo bom e necessário,

mas é. A doença pede respeito, cuidado, proteção. É um alerta. Sim. Nós temos

uma divindade-doença, e se não a tivéssemos seríamos todos bestas das mais

violentas, prontas a matar e morrer prematuramente e sem sentimentos ou

empatia. A doença – Obaluaiyê – nos ensina o valor da vida. O valor do cuidado

com a saúde, o valor do ser humano e do criador e dos Orixás que nos habitam.

Obaluaiyê pede respeito. Obaluaiyê avisa que a sociedade está doente e que

adoece porque se esqueceu do valor da vida coletiva”.

Será que um país

como o Brasil, que subiu o desmatamento já altíssimo em 30% durante o

isolamento, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),

tem aprendido com a pandemia?

Pobre da civilização que

não se silencia pela passagem de Omulu e não escuta as transformações que ele

anuncia. Será que um país como o Brasil, que subiu o desmatamento já altíssimo

em 30% durante o isolamento, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (Inpe), tem aprendido com a pandemia? O desmatamento neste ano

alcançou, até abril passado, o tamanho de uma cidade como Nova York, megalópole

estadunidense. A considerar o nível de depredação do planeta pelos seres

humanos, em especial pelos latifundiários e especuladores brasileiros, o

coronavírus não será a única pancada coletiva que assolará a população em um

futuro próximo.

Nos centros urbanos, as raízes

coloniais de uma sociedade fundada sobre a injustiça e a desigualdade dão um

formato à pandemia. Dados iniciais do Ministério da Saúde mostram que, no

Brasil, a doença é mais letal entre negros do que entre brancos. As razões para

isso são várias. Segundo Thiago Amparo, advogado e professor de diversidade na

Fundação Getulio Vargas, “nos ombros de mulheres negras recai

desproporcionalmente os cuidados de sua família e serviços precarizados.

Doenças respiratórias são agravadas por condições socioeconômicas, afetando de

modo desigual negros. Isso sem citar a extensa literatura que mostra como

médicos gastam menos tempo e recursos com pacientes negros do que com os

brancos”. A realidade é semelhante nos Estados Unidos. Na Louisiana, 70% dos

mortos são negros, embora apenas um terço da população seja negra. Em Chicago,

onde menos de um terço da população é composta por negros, os mortos

ultrapassam a metade.

Precisamos aprofundar o debate e

questionar as raízes desse sistema, caso desejemos viver um tempo posterior à

doença. Nesse sentido, uma pergunta é necessária: será que discursos políticos

baseados em inumanidades e em desmonte público podem seguir?

No Brasil, a campanha #FiqueEmCasa repete que a prática é

para quem pode ficar. E pergunta-se: qual o grupo social mais privilegiado e

com condições de ficar em casa? Assistindo ao telejornal antes de escrever este

texto, a repórter chamava a atenção das pessoas por irem às agências bancárias

tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial, uma vez que não seria necessário,

pois bastaria fazer isso “pela internet”. Em seguida, corta para o apresentador

dizer, em tom de obviedade e com voz vagarosa, como se estivesse a falar com

alguém sem condições cognitivas de entender o que ele estava dizendo, que

bastava o acesso à internet para regularizar o que for preciso. Ora, será que o

apresentador e a equipe que prepara o editorial têm ideia do número de

brasileiros e brasileiras que não possuem acesso à internet? Segundo dados de

2019 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da

Informação (Cetic), 30% dos brasileiros não têm acesso à rede. Muitos não

possuem saneamento, água encanada, materiais de higienização para se prevenir.

Ou seja, precisamos aprofundar o debate e questionar as raízes desse sistema, caso desejemos viver um tempo posterior à doença. Nesse sentido, uma pergunta é necessária: será que discursos políticos baseados em inumanidades e em desmonte público podem seguir?

Ou seja, precisamos aprofundar o debate e questionar as raízes desse sistema, caso desejemos viver um tempo posterior à doença. Nesse sentido, uma pergunta é necessária: será que discursos políticos baseados em inumanidades e em desmonte público podem seguir?

*Djamila

Ribeiro é mestre em filosofia política e feminista, autora dos livros O Que É Lugar

de Fala, Quem Tem Medo

do Feminismo Negro? e Pequeno Manual

Antirracista.

(@djamilaribeiro1)

(@djamilaribeiro1)

Comentários

Postar um comentário