- Gerar link

- X

- Outros aplicativos

Pandemia de coronavírus é oportunidade em 'tempo real' para melhora da divulgação científica e para a familiarização do público com noções científicas

De máscaras à cloroquina, o que idas e vindas na pandemia ensinam sobre a ciência

"Todo dia uma nova que cai no dia seguinte."

"Estudos mostram que tem estudo demais sobre estudos."

"É uma lenga lenga esta história que 'agora presta', 'agora é perigoso', 'agora há dúvidas' e 'agora mata'… até a décima informação sobre a mesma coisa."

"Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Assim está a OMS e essas pesquisas 'científicas' em meio à pandemia."

Esses comentários vieram das rede sociais da BBC News Brasil, como reações de leitores a reportagens sobre tratamentos em estudo, recomendações de autoridades e pesquisas científicas na atual pandemia de coronavírus — mas, vale dizer, ao lado de muitos outros comentários de internautas que acrescentaram informações e opiniões ou que exaltaram o conhecimento científico das novas descobertas.

Pesquisadores, professores e pessoas dedicadas à divulgação científica que conversaram com a BBC News Brasil apontaram que a atual pandemia está explicitando desafios para a compreensão do público do que é a ciência e o seu "tempo" e, também, para que os especialistas se comuniquem bem para além de seus muros. E, claro, nesse meio do caminho está a mídia, que também passa por suas críticas e desafios.

A atual pandemia de coronavírus é uma oportunidade em "tempo real" para que estes pontos sejam melhorados, dizem os entrevistados — um esforço, porém, que não é de hoje e nem deve se limitar ao momento crítico pelo qual o mundo passa.

O que explica mudanças de posicionamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao longo da pandemia, entidade que sempre verbaliza a importância das evidências científicas em suas decisões? Por que, em um dado momento, um remédio parece ser promissor para tratar a covid-19 e, depois, aparece um novo estudo indicando que não é bem assim?

A BBC News Brasil debateu com entrevistados episódios polêmicos envolvendo o conhecimento científico nesta pandemia — e também lições que podemos tirar deles.

Pedimos para "especialistas" e educadores apontarem ainda noções científicas que recomendam serem melhor conhecidas por mais pessoas, independentemente de idade, se está estudando no momento ou não, classe social ou…. posição política. Estas noções são apresentadas ao longo da reportagem. Confira.

Ciência não produz dogmas

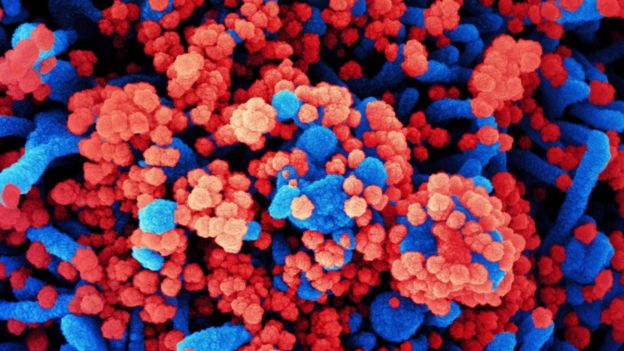

Direito de imagemEPA/NIAID

Direito de imagemEPA/NIAIDPresidente do Instituto Questão de Ciência, dedicado ao uso das evidências científicas nas políticas públicas, a bióloga Natalia Pasternak destaca que mudar faz parte do processo científico, pois ele não é orientado por "dogmas" — no dicionário Aurélio, dogma aparece primeiro como algo associado à religião, mas não só.

Segundo o dicionário, dogma é um "ponto fundamental e indiscutível de doutrina religiosa e, por extensão, de qualquer doutrina ou sistema".

Algo diferente dos princípios científicos, aponta Pasternak.

"A ciência não é dogmática, ela tem um processo contínuo de acúmulo de evidências. Neste momento, trabalhamos com as melhores evidências existentes. Esse processo às vezes passa a impressão de que o cientista não sabe o que está fazendo, que ele muda de ideia. A ciência muda de ideia, sim — tem que mudar, quando está diante das melhores evidências", diz a cientista, doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo (USP).

"Isso às vezes não transmite a segurança que as pessoas gostariam de ter, de uma verdade absoluta."

Entre os médicos, inclusive, há um bordão que reflete essa mutabilidade do conhecimento e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se saber tudo: "na medicina, nem nunca, nem sempre".

Noções básicas sobre o conhecimento científico sugeridas pelos entrevistados

- Ciência: Vamos entender aqui como uma organização metódica e racional de fenômenos do mundo, sejam naturais ou sociais. Ela também tem raízes históricas — apesar de ter descobertas e métodos que remontam à Antiguidade e com origem em várias parte do mundo, a ciência como conhecemos hoje ganhou corpo e maior importância, inclusive social e política, na Europa a partir do século 17.

- Hipóteses: Um esquema genérico do método científico, inclusive ensinado nas escolas, normalmente segue uma ordem parecida com esta: perguntas>hipóteses>teste>resultado. Perguntas costumam vir da simples observação, explica Ayanda Lima, bióloga e professora de ensino médio em Goiás. Pode ser algo simples, como observar que as folhas de uma árvore são verdes e perguntar: por que elas têm essa cor? Daí vêm as hipóteses, possíveis explicações a serem averiguadas, como: será que elas ficam verdes porque tem algo dentro das plantas que as deixa assim?

- Teste, método e resultados: Em seguida, vem um teste, que em alguns casos é um experimento em laboratório — mas nem sempre, dependendo da área ou objeto de pesquisa (a antropologia, por exemplo, desenvolveu ao longo tempo o método clássico da etnografia). O teste exige um método planejado e, de preferência, avaliado, aceito e capaz de ser repetido por outros cientistas. No exemplo das folhas verdes, um teste seria macerá-las e depois analisar, com microscópio, seus componentes. Spoiler! Como o acúmulo de pesquisas já nos mostrou, um teste como esse revela que há organelas nas células vegetais, os cloroplastos, que dão essa coloração às plantas. Assim, depois de um teste, pode haver um resultado satisfatório como esse — que, com o acúmulo de pesquisas semelhantes, forma um conjunto de evidências; mas também podem vir resultados que não correspondem à hipótese inicial, no entanto contribuem também para se pensar em pesquisas com novos caminhos.

- Teorias: Trata-se de um conjunto de evidências maior, não apenas amplamente aceito pela comunidade científica, mas uma referência para ela — como a Teoria do Big Bang para a criação do Universo e a Teoria da Evolução na biologia. As teorias conseguem explicar várias situações e exemplos relacionados. Por mais difícil que seja, teorias podem eventualmente ser superadas.

Para Jarbas Barbosa, médico brasileiro e diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), braço regional da OMS nas Américas, mudar diante de melhores evidências científicas é "absolutamente esperado" — ainda mais em uma pandemia como a atual, causada por uma doença nova como é a covid-19.

"Estamos tratando de uma doença nova, completamente diferente de qualquer coisa que a gente viu antes nos últimos 100 anos na saúde pública. Com essa característica de disseminar rápido e produzir muitos casos graves, é a primeira que temos em 100 anos", destaca Barbosa, médico sanitarista e epidemiologista e doutor em saúde coletiva pela Universidade de Campinas (Unicamp).

"Claro que em uma situação como essa, adaptar, mudar recomendações, é absolutamente esperado. O inesperado seria o contrário. Se você pegar o que se dizia em janeiro e o que se diz agora, quem não mudou ou adaptou foi só teoria da conspiração — eles continuam pensando exatamente igual. Mas quem se baseia em ciência viu em seis meses de pandemia coisas absolutamente inovadoras."

O diretor-assistente da Opas menciona como exemplos teorias da conspiração de influência da China na OMS, acusação frequente partindo dos EUA; ou vice-versa. Ele destaca, entretanto, que a estrutura da organização "garante decisões técnicas e proteção à pressão de países em particular" — como a existência de um setor de controle de qualidade das recomendações e estudos produzidos pela entidade; a exigência de declaração de conflito de interesses em reuniões de alto escalão; uma rede com mais de 800 centros colaboradores em todo o mundo, como universidades e secretarias de saúde no Brasil; e a própria assembleia mundial da saúde, com mais de 190 países com votos equivalentes.

"Às vezes vejo comentários como se a OMS fosse uma força de ocupação, que poderia ter entrado na China… Isso é ficção científica. Nenhum país vai abrir mão da sua soberania para nenhum organismo internacional", afirma. "No limite do que é possível, a OMS tem mecanismos de proteção contra influências bem estabelecidos."

Apesar de a entidade afirmar sua independência, isso não foi suficiente para impedir que o presidente Donald Trump anunciasse a retirada dos EUA da OMS, acusando-a de sofrer influência desmedida da China e de ter falhado no combate ao coronavírus. Entretanto, apesar de ter sido formalmente iniciada, a saída dos Estados Unidos da OMS não necessariamente vai se concretizar.

Mudança de recomendação sobre uso generalizado de máscaras

Direito de imagemEPA/FERNANDO BIZERRA

Direito de imagemEPA/FERNANDO BIZERRAA OMS classificou a crise sanitária causada pelo coronavírus como uma pandemia — disseminação mundial e simultânea de uma nova doença — em março. Desde então, a organização, um organismo multilateral vinculado às Nações Unidas, mudou por exemplo sua posição em relação ao uso generalizado de máscaras contra a covid-19. Até junho, a entidade afirmava não haver evidências científicas suficientes para dizer que pessoas saudáveis deveriam usar o item — que deveria, sim, ser prioridade para pessoas doentes e profissionais de saúde.

Mas, naquele mês, a OMS anunciou que, mediante novas evidências científicas avaliadas por um comitê e a consideração de preferências individuais e fatores sociais, como a dificuldade de realização do distanciamento físico, o uso disseminado de máscaras passou a ser encorajado.

Mesmo assim, o documento que respaldou a novidade é modesto em relação ao uso de máscaras como medida de proteção: "No momento, o uso generalizado de máscaras por pessoas saudáveis em contextos comunitários ainda não é respaldado por evidências científicas diretas ou de alta qualidade, e existem possíveis benefícios e riscos a serem considerados (...)".

Jarbas Barbosa afirma que, em todo esse período, a organização manteve uma posição: a preocupação de apontar que apenas o uso de máscara é insuficiente como medida preventiva.

"Do que sabíamos até o começo do ano, não havia muitas evidências sobre o uso de máscaras — no caso da influenza, as evidências existentes falavam que ela praticamente não tinha muita importância. Agora, já temos evidências de que em determinadas circunstâncias, principalmente em ambientes com aglomeração quase natural, como transporte público e lojas, o uso de máscara pode ter um papel. Então, várias coisas surgiram neste período", lembra Barbosa, que já foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entre 2015 e 2018.

"Mas mesmo hoje, quando a gente faz revisão sobre as máscaras, não encontra evidências fortes para recomendar o uso. Continuamos com a preocupação de que as pessoas achem que só com aquilo estão protegidas. O mau uso de máscara — a pessoa que toca muito, que faz o uso da mesma máscara uma semana seguida — pode ser até um fator agravante. Nas últimas recomendações, a OMS sugere que os países que estão adotando (a orientação) façam estudos para que possamos construir evidências mais robustas."

Como também mostrou a BBC News Brasil em junho, uma fala da epidemiologista Maria Van Kerkhove durante coletiva de imprensa da OMS gerou confusão no público e reações de especialistas apontando que a fala foi mal colocada.

Van Kerkhove afirmou que era "muito raro" que pessoas assintomáticas transmitissem a doença, mas depois a organização precisou esclarecer que ela estava se referindo a pessoas realmente assintomáticas — não incluindo pessoas pré-sintomáticas, por exemplo. O posicionamento oficial da organização diz que revisão da literatura científica mostra que os casos assintomáticos poderiam variar entre 6% e 41% dos casos de contaminação — ou seja, ainda há grande incerteza sobre qual a proporção de casos assintomáticos entre os contaminados.

Cloroquina, Lancet e OMS

Direito de imagemGETTY IMAGES

Direito de imagemGETTY IMAGESOutro episódio de grande repercussão nesta pandemia envolvendo a OMS foi relacionada aos estudos com a cloroquina e hidroxicloroquina — um derivado mais brando da primeira. Estes medicamentos são usados hoje, respectivamente, para tratar malária; e, no caso da hidroxicloroquina, reumatoide, lúpus e outras doenças autoimunes.

Inicialmente, a hidroxicloroquina foi escalada para o projeto Solidarity, da OMS, que está conduzindo estudos clínicos com potenciais tratamentos para a covid-19 em diversos países. No entanto, a organização anunciou em julho que, seguindo recomendação do conselho diretivo do projeto, os testes com a droga foram definitivamente descontinuados.

"Resultados parciais (do projeto Solidarity) comprovaram o que vários outros outros estudos consistentes já tinham mostrado: em pacientes hospitalizados, a hidroxicloroquina não traz nenhum benefício e tem um risco, ainda que raro, de produzir arritmia cardíaca. Em um estudo, você não pode piorar — medicamente, é inaceitável. Este comitê diretivo tem o papel de revisar tudo o que é informação, como em relação à segurança (do medicamento). Então, não é que a OMS 'mudou de opinião' — ela agiu como deveria agir", afirma o diretor-assistente da Opas.

Mas, antes que a OMS decidisse definitivamente retirar a hidroxicloroquina do Solidarity, houve uma grande pedra no meio do caminho envolvendo outra marca de renome — a revista científica Lancet, considerada o segundo periódico com maior fator de impacto (métrica composta por vários indicadores da influência de uma publicação científica) no mundo, atrás apenas do New England Journal of Medicine, segundo o relatório Journal Citation Reports 2018, da consultoria Clarivate Analytics.

Em 22 de maio, foi publicado no Lancet um artigo do tipo observacional (entenda a definição abaixo) que afastou os benefícios do tratamento de covid-19 com a cloroquina e hidroxicloroquina usando informações de 96 mil pacientes em vários países, coletadas em uma base de dados da empresa Surgisphere.

Logo após a publicação, a OMS anunciou a suspensão — naquele momento, ainda temporária — do estudo com hidroxicloroquina no Solidarity.

Entretanto, no início de junho, veio um novo contratempo: os autores solicitaram a retratação de seu próprio artigo ao Lancet, um procedimento raro mas previsto nos protocolos de periódicos renomados quando há algum tipo de má conduta, fraude ou erro detectado.

Após a publicação em maio, outros pesquisadores não envolvidos no estudo cobraram mais detalhes sobre os dados da Surgisphere, ao que os autores contrataram auditores independentes para atender à cobrança dos colegas. No entanto, a empresa se recusou a fornecer o conjunto de dados completo, pois isso violaria contratos com clientes e o compromisso com a confidencialidade.

Assim, os autores escreveram ao Lancet que não poderiam garantir mais a qualidade dos dados primários — os dos milhares de pacientes envolvidos em testes com a cloroquina e hidroxicloroquina.

Para a matemática Tatiana Roque, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o episódio do Lancet reflete um descompasso que pode acontecer entre a pressão por respostas, como vemos na atual pandemia; e o tempo "natural" da ciência, que por vezes precisa de anos, décadas e até séculos para avançar.

"O que aconteceu com o Lancet chama a atenção justamente porque, por conta da pressa, alguns critérios (de rigor científico) não foram observados: a origem e confiabilidade dos dados. Se para dar respostas rápidas a ciência queimar etapas, atropelar a temporalidade necessária para gerar resultados sólidos, pode acabar sendo pior — quando um resultado precisa ser revisto, por exemplo", avalia Roque, também doutora em história das ciências e epistemologia.

Natalia Pasternak concorda. Ela avalia que potenciais remédios e vacinas, que em condições normais podem levar anos e até décadas para serem desenvolvidos, testados e aprovados para uso, estão no caso da covid-19 já sendo acelerados a uma velocidade talvez nunca antes vista. E isto, às vezes, beira a riscos.

"Nem sempre dá tempo de fazer padrão ouro (ou máximo) — inclusive muitos estudos estão sendo feitos sem duplo cego, sem placebo. Pela pressa, a gente já está perdendo o rigor. Mas a gente não pode perder tanto o rigor a ponto de a resposta ser inútil", aponta a bióloga.

"Na área de vacinas, há muita preocupação com a pressa. Porque com vacina, você não pode errar — milhões de pessoas vão receber as doses. E elas já estão sendo desenvolvidas em tempo recorde, principalmente por ter muita gente trabalhando junto. A gente não pode se dar o luxo de errar, porque estamos vivendo um ambiente mundial de desconfiança das vacinas."

O rigor exigido hoje de vacinas e remédios, lembra Pasternak, não existia quando a penicilina foi usada na Segunda Guerra Mundial — este é um exemplo frequente apresentado como argumento por quem defende o uso da cloroquina contra a covid-19, fazendo uma analogia entre a urgência do conflito bélico com a pandemia do coronavírus.

"Gosto muito deste exemplo da penicilina. Naquela época, realmente, nem se fazia estudo clínico controlado. A penicilina foi testada em camundongos, mas o tamanho do efeito foi tal que não poderia ser ignorado — simplesmente, todos os animais tratados com penicilina sobreviveram, e todos que não foram, morreram. Se você tem uma pessoa entre a vida e a morte e um remédio que funcionou 100% em camundongos, manda ver. Não podemos esquecer, porém: quantos soldados morreram porque eram alérgicos a penicilina, como foi descoberto depois?", questiona.

"E, para a covid-19, pode não haver tratamento específico, mas ninguém está jogado à própria sorte. Existe protocolo de atendimento, com suporte de oxigênio, ventilação mecânica, entre outros", diz, criticando a analogia da atual pandemia com uma guerra.

Como são feitos os estudos na área médica

As definições se baseiam em um guia da Academia de Ciências Médicas do Reino Unido feito com o objetivo de melhorar a comunicação entre instituições de pesquisa e jornalistas, trazendo um sistema de classificação de tipos de pesquisa e suas explicações — documento que usamos frequentemente aqui, na BBC News Brasil.

- Estudo observacional: Autor investiga se X está correlacionado a Y, não sendo capaz de demonstrar causa e efeito pois não há manipulação de variáveis — diferente de um estudo do tipo RCT, por exemplo.

- Estudo clínico randomizado controlado, o RCT (randomised controlled trial, em inglês): Experimento que envolve pacientes (clínico), divididos aleatoriamente (randomizado) em um grupo que recebe o tratamento testado; e um grupo de controle, que não recebe o item testado — mas sim um placebo ou tratamento diferente. Experimentos assim podem ter ainda a característica de ter "duplo cego", quando nem pesquisadores nem participantes sabem quem está em qual grupo. Estudos RCT são considerados o "padrão ouro" em pesquisas com remédios e vacinas.

O papel dos 'experts' e da mídia

Direito de imagemGETTY IMAGES

Direito de imagemGETTY IMAGESTatiana Roque, que além de pesquisadora tem também passagem pela política, tendo sido candidata a deputada federal em 2018 pelo PSOL, acrescenta que o caso da cloroquina ensina mais uma coisa: a confusão entre ciência, política e experts — especialistas que frequentemente opinam na mídia e aconselham governos para embasar decisões.

"A cloroquina mostrou uma confusão entre esses três âmbitos, porque eles têm temporalidades muito diferentes. Era completamente impossível ter resultados sobre a cloroquina a tempo do que exigia a pressão política. Mas acabou sendo muito urgente ter resultados rápidos, porque presidentes como Trump e Bolsonaro estavam defendendo o remédio para tratamento da covid-19. Os protocolos de estudos clínicos foram atropelados", diz Roque, que aponta, neste caso, o médico francês Didier Raoult no papel do expert — que vem defendendo o uso da cloroquina no tratamento de covid-19.

"Muitas vezes, um especialista individualmente vai defender pontos que não são validados pela comunidade científica. Não adianta colocar um especialista contra o outro como se fossem opiniões pessoais. É preciso pensar nas instituições e na comunidade que validam este conhecimento."

Publicações científicas

- Peer review, ou revisão dos pares: Etapa comum antes da publicação de um artigo em periódico, em que o material é avaliado de forma independente por pesquisadores da área, que recomendam sua rejeição ou aceitação — muitas vezes, nesse caso, com pedidos de alteração. A independência é garantida, por exemplo, por plataformas de envio de trabalhos que impedem a identificação dos autores e avaliadores.

- Preprint, ou pré-publicação: Como está sendo visto frequentemente na atual pandemia, há plataformas na internet para envio de preprints, ou seja, artigos que não passaram ainda pelo processo completo de avaliação dos pares e publicação em um periódico. Segundo a bióloga Natalia Pasternak, os preprints têm uma função de comunicação entre os cientistas — para que uns saibam o que outros estão produzindo, por exemplo, podendo levar a colaborações —, entretanto muitas vezes tendo o objetivo desviado quando lidos e divulgados pela mídia e pelo público leigo.

- Conflitos de interesse: Periódicos renomados costumam ter regras para tentar blindar pressões como, por exemplo, a de uma empresa farmacêutica interessada que uma droga em teste tenha bons resultados e, por outro lado, efeitos colaterais mostrando-se insignificantes. Um dos principais mecanismos para isso é a declaração de conflitos de interesse, um campo preenchido por autores e publicado no artigo em que estes apresentam eventuais financiamentos recebidos para pesquisa, expondo o nome dos financiadores e a forma com que eles interferiram no estudo.

A participação e validação entre colegas, na comunidade científica, acontece a todo momento na rotina de um pesquisador. Para se entrar em um mestrado ou doutorado, e depois, para defender uma dissertação ou tese, há sempre bancas de pesquisadores para avaliar o trabalho do candidato. O mesmo acontece para alguém concorrendo a uma vaga de professor em alguma universidade. Um artigo publicado em periódico ou apresentado em um congresso frequentemente precisa passar antes pela avaliação de pares.

E, em todos tipos de publicação, de um artigo a uma tese, são presenças certas o chamado "estado da arte" — a apresentação de estudos anteriores naquela área ou assunto — e as referências bibliográficas, uma forma de destacar e reforçar pesquisas já feitas por outros estudiosos.

Direito de imagemGETTY IMAGES

Direito de imagemGETTY IMAGESAo falar da diferença entre pesquisadores atuando individualmente ou em "comunidade", Roque menciona um vídeo que é um queridinho entre cientistas e pessoas que trabalham com divulgação científica — um episódio do programa Last Week Tonight, do comediante britânico John Oliver, em que ele brinca com a proporção de cientistas que concordam haver evidências do papel humano nas mudanças climáticas, versus os chamados negacionistas.

O apresentador está na bancada com um representante de cada "lado" quando, de repente, em nome de um "debate estatisticamente representativo sobre as mudanças climáticas", convida mais 96 cientistas que reconhecem o papel humano nas mudanças climáticas — ou seja, mostrando que não há dois lados com mesmo peso sobre a questão, mas sim a preponderância de uma mesma avaliação entre os cientistas.

A cientista diz que a mídia deve estar atenta à colocação dos experts e também para a cobertura de ciência a longo prazo.

"Espera-se dos experts que eles enunciem certezas — ninguém chama um especialista para falar 'não sei' na TV. Mas é mais interessante que o especialista seja aquele que ajude a refletir, e menos alguém que vá dar respostas", sugere Roque.

"Também é importante que a mídia faça um trabalho de divulgação científica de longo prazo — e não apenas na hora da pandemia. É importante passar para o público o gosto pela ciência, mostrar que ela tem uma história longa — em vez da afirmação de certezas absolutas, o que passa uma imagem às vezes arrogante."

"Na verdade, a especificidade da ciência é ter métodos para lidar com as incertezas. Ela não elimina a incerteza. Método confiáveis vão sendo formados ao longo do tempo, validados e protocolados por uma comunidade ampla; seus resultados podem ser reproduzidos no ambiente ou em outras pesquisas. Mas a ciência não enuncia certezas absolutas."

Natalia Pasternak também brinca que não existe cientista "a favor ou contra" a cloroquina — "o que tem são as evidências", diz.

"Se for um bom cientista, ele vai saber analisar essas evidências", aponta Pasternak, que aproveita para recomendar, para cientistas ou não, o livro O mundo assombrado pelos demônios, do biólogo e astrofísico Carl Sagan — segundo ela, "um dos melhores livros que ensina a pensar de forma científica".

Parece mas não é

- Correlação: Trata-se de uma conexão entre duas coisas, mas não necessariamente com causalidade. "São eventos que acontecem de forma concomitante e dão a impressão de causa e efeito, principalmente se uma coisa acontece antes da outra — como observar que o galo canta logo antes do nascer do sol e deduzir que o sol só nasce porque o galo cantou", brinca Natalia Pasternak, dando o exemplo de uma correlação que poderia equivocadamente ser tomada como uma relação de causalidade. Ela, aliás, recomenda o site e um livro intitulados Spurious Correlations, ou em português, "correlações espúrias". Seu autor, Tyler Vigen, ficou famoso ao criar diversos gráficos divertidos com aparente causalidade, mas que não têm nada a ver, como o número de pessoas afogadas em piscinas relacionado ao número de filmes em que Nicolas Cage atuou; e a taxa de divórcios no Estado do Maine associada ao consumo de margarina.

- Causalidade: Aparentemente, é algo simples — um evento X causa Y, ou seja, Y é uma consequência de X. Mas, para ir além da correlação, é preciso coletar dados e fornecer evidências descrevendo esta conexão de causa e efeito. Por exemplo, há várias correlações entre tipos de câncer e estilo de vida, como na alimentação, prática de esportes e estresse. Mas como provar causalidade? No caso do tabagismo e câncer de pulmão, foi assim: nos EUA, começou-se a observar que a curva de cigarros fumados por pessoa no país acompanhava o padrão da taxa de mortes por câncer de pulmão. Quando uma crescia, a outra também. Depois, isso foi associado a outras evidências, como a de que pelo menos 70 substâncias químicas presentes na fumaça do cigarro causaram câncer em cobaias no laboratório ou em humanos. Assim, uma conexão de causalidade foi demonstrada.

Jarbas Barbosa, ao mesmo tempo, considera problemática a postura de alguns médicos no Brasil. O sanitarista conta ter se surpreendido, na pandemia, com médicos brasileiros postando protocolos de tratamento no Facebook ou vídeos no Instagram recomendando medicamentos ainda não validados pela comunidade científica.

Como mostrou recentemente a BBC News Brasil, entidades médicas no país estão preocupadas com esse comportamento de profissionais nas redes sociais na atual pandemia de covid-19.

"Deveria estar mais presente no currículo de médicos brasileiros a separação do que é evidência do que é informação anedótica", conclui Barbosa.

A ciência está ao alcance de todos

Direito de imagemGETTY IMAGES

Direito de imagemGETTY IMAGESMas, antes do conhecimento especializado que se obtém nas faculdades, há um lugar em que o método científico pode e deve ser ensinado: as escolas.

Doutora em biologia celular, a professora Ayanda Lima bem sabe disso — ela dá aulas de ciências no ensino fundamental e de biologia no ensino médio e já foi destaque, junto com seus alunos do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Dom Veloso, escola estadual em Itumbiara (GO), em premiações nacionais para projetos científicos em escolas. No caso de trabalhos desenvolvidos sob sua orientação, já foram destaque em prêmios por exemplo um tijolo ecológico de alta durabilidade e um biofertilizante feito com soro de leite bovino reutilizado.

"Não é clichê, não é utopia: a ciência realmente é para todos", disse à BBC News Brasil, por telefone.

"A metodologia científica pode ser aplicada por qualquer pessoa, independentemente da faixa etária e classe social. Todo mundo é capaz de observar uma problemática e levantar hipóteses", afirma, lembrando que o conhecimento antigo e popular também pode ser científico.

"Por exemplo, quem cria aves e coloca uma galinha poedeira para cruzar com um galo bom, buscando uma linhagem muito boa — a pessoa observou, experimentou e viu que dava bons resultados. Isso é ciência. Ou quando você pergunta para uma pessoa se a mandioca dela cozinha bem e pede uma rama — ou seja, eu quero uma reprodução de um produto igual àquele."

Das salas de aula, a professora aprendeu que na verdade é importante sair delas — para que o aprendizado dos livros se conecte com a observação e seja impulsionado pela curiosidade. Isso pode acontecer tanto em laboratórios quanto em uma simples volta na área externa da escola, onde tudo é passível de observação — de plantas a formigas e cupins.

O antropólogo Gersem Baniwa, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), também lembra do valor do conhecimento não só dito popular — mas também daqueles saberem que vêm de outros lugares, povos e tempos algo distantes da origem europeia e racional que a ciência dominante carrega.

Sua posição é de quem vive esse encontro — e às vezes desencontros — na pele.

"A ciência de hoje, em grande medida, está fundamentada no racionalismo cartesiano, em uma visão positivista do homem. Isso de alguma maneira condiciona as possibilidades da própria ciência. Podemos perceber isso sobretudo quando vivemos outras lógicas, como é meu caso: estudei a ciência 'eurocêntrica' para me formar, mas também guio minha percepção do mundo com a lógica indígena, do meu povo Baniwa", conta o cientista social, graduado em filosofia e mestre e doutor em antropologia pela Universidade de Brasília (UnB).

- Gerar link

- X

- Outros aplicativos

Comentários

Postar um comentário