A Mulher À Sombra da Cruz – Reflexões sobre “A Feiticeira”, de Jules Michelet (1798-1874)

“É certo que não havia bruxas, mas as terríveis consequências da fé nas bruxas foram as mesmas que se verificariam se tivesse havido bruxas…”

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900)

Humano, Demasiado Humano

– Um Livro Para Espíritos Livres, Vol. II

Humano, Demasiado Humano

– Um Livro Para Espíritos Livres, Vol. II

I. “A CARNE É IMPURA!” – RETRATO DA NEUROSE PURITANA E SEUS MALEFÍCIOS

Quanto mais nos informamos sobre como as mulheres foram tratadas através da História pelas grandes religiões institucionalizadas, mais se torna impossível falar sobre o assunto “sem que a pena gema de indignação”, como diz Michelet (pg. 92). O grande historiador francês tenta realizar em A Feiticeira, uma de suas obras-primas, uma análise sobre a condição feminina na Cristandade medieval, em especial a situação daquelas que eram chamadas de bruxas ou feiticeiras, para em seguida serem encerradas em conventos, enterradas vivas em claustros ou queimadas vivas nas fogueiras.

“Por uma perversão de idéias monstruosa, a Idade Média via a carne como impura”, escreve Michelet em sua análise dos séculos ditos “das trevas” (pg. 109). Que o cristianismo tenha lançado o anátema sobre o corpo ajuda a explicar o porquê de terem entrado para a História aqueles séculos medievais como sombrios, tenebrosos e des-iluminados. E a Humanidade, por um milênio afundada no breu dos dogmas, sob o jugo pesado de monarquias teocráticas e papados tirânicos, só voltaria a ensaiar auroras no Renascimento e no Iluminismo!

Nietzsche, dentre muitos outros, mostrou muito bem os males do fanatismo religioso quando este parte ao ataque contra o corpo: não se ataca o corpo sem atacar a vida na raiz, eis o ponto! Pois o corpo, único possível hospedeiro da vida, é a condição sine qua non da vitalidade. Não há vida senão corpórea. E a carne vivente, que carrega em seu seio o fogo vital do desejo, apta a todas as deleitosas sensações provindas das conexões e dos acarinhamentos entre os corpos, foi rotulada por fanáticos espiritualistas como pecaminosa, impura, condenável. A moralidade puritana e o ideal ascético, na análise de Nietzsche, baseiam-se na ilusão de que um espírito imortal nos habitaria. Motivados por este delírio, alguns fanáticos perpetram atentados contra os corpos vivos; tornam as pulsões naturais e os instintos eróticos inatos algo que merece a vergonha, a pudicícia e a repressão; dão veneno a Eros e Afrodite e só recomendam o amor a Deus e aos espíritos…

Os teólogos criaram raciocínios enfadonhos de tão mirabolantes para nos provar que devíamos massacrar nossa própria carne, reduzi-la ao silêncio, deixa-la passar fome em suas vontades: “Mas a grande revolução que as feiticeiras fizeram, o maior passo às avessas contra o espírito da Idade Média”, escreve Michelet, “é o que podemos chamar de a reabilitação do ventre e das funções digestivas” (p. 108). Ou seja, foram justamente estas mulheres que quiseram reabilitar o corpo, retirá-lo do opróbrio em que a Cristandade o tinha lançado.

As feiticeiras representam, para Michelet, mulheres que superaram o pavor pelo mundo físico que era disseminado pelos pregadores cristãos e “professavam, com ousadia: ‘Nada é impuro e nada é imundo’. O estudo da matéria tornou-se a partir de então ilimitado, franqueado. A medicina tornou-se possível. (…) Tudo que é físico é puro; nada pode ser afastado do olhar e do estudo, proibido por um vão espiritualismo, menos ainda por um nojo tolo.” (pg. 109)

Que diferença marcante há entre a atitude materialista e fisicalista destas mulheres, por um lado, e o que dava o tom na Cristandade da Idade Média! Pois o cristianismo era uma doutrina radicalmente anti-corporal ou anti-física, no sentido de que “segundo ele, não só o espírito é nobre e o corpo não-nobre, como há partes do corpo que são nobres e outras, ao que parece, plebeias.” (p. 109) Este privilégio que se oferece a um suposto espírito incorpóreo não se efetiva senão sob a condição de oprimir a carne.

A tirania do incorpóreo sobre o corpo é uma das marcas destes séculos durante os quais, nos países cristãos, as mulheres eram obrigadas a se adequar a um modelo de feminilidade baseado na Virgem Maria. Deviam considerar tudo aquilo relacionado com a carne, todos os anseios sexuais, todos os deleites sensoriais, o domínio inteiro da sensualidade, como impuro, imundo e pecaminoso, tornando-se “humildes mártires do pudor” (p. 109). Além do mais, eram convidadas a acreditar na ideia absurda de que uma mulher podia ser “escolhida” por Papai-do-Céu para nutrir em seu ventre um messias que nasceria sem necessidade daquilo que é a condição sine qua non de toda geração de vida humana: a relação sexual. Felizmente, este pesado jugo que a Cristandade impõe às mulheres não se realiza sem rebeldia e resistência de uma fração de suas vítimas: justamente muitas destas mulheres que foram condenadas a serem queimadas vivas nas fogueiras da Inquisição, por exemplo, e que “faziam tudo às avessas, ao contrário do mundo sagrado” (pg. 110).

Ora, se a moralidade judaico-cristã, devido a este anátema lançado contra o corpo e as realidades terrenas, representa um ataque ao próprio prosperar fisiológico da humanidade, não é de se questionar até que ponto o cristianismo é “necessário” e até que ponto é danoso? E não é a filosofia de Nietzsche um esforço no sentido de averiguar as consequências de termos sido cristãos por dois milênios? Será o cristianismo tão imprescindível quanto querem nos fazer crer seus padres, teólogos e pastores? Ou será que a efetivação de potencialidades humanas ainda inexploradas depende da superação do cristianismo? Não será preciso deixa-lo para trás como algo que caducou na História e lançar nossos navios para outros mares, em que a opressão e o genocídio das minorias discordantes não seja tamanha, e em que a carne seja menos oprimida, proibida, reprimida e escorraçada?

Ao menos a História registra amplos movimentos contrários à imposição de uma moralidade puritana e condenatória do corpo, sendo Nietzsche um de seus representantes mais eloquentes na filosofia. Como nos lembra Michelet sobre a história da Idade Média, o fato do cristianismo ser “dominante” nas instituições políticas, reinando sobre as populações em seu poderio teocrático-monárquico, não impediu que irrompessem do próprio seio das massas “imensas festas populares”, os sabás, que tornam-se historicamente significativos a partir do século XIV (um estudo pormenorizado do Sabá pode ser encontrado no livro do historiador Carlo Ginzburg, História Noturna).

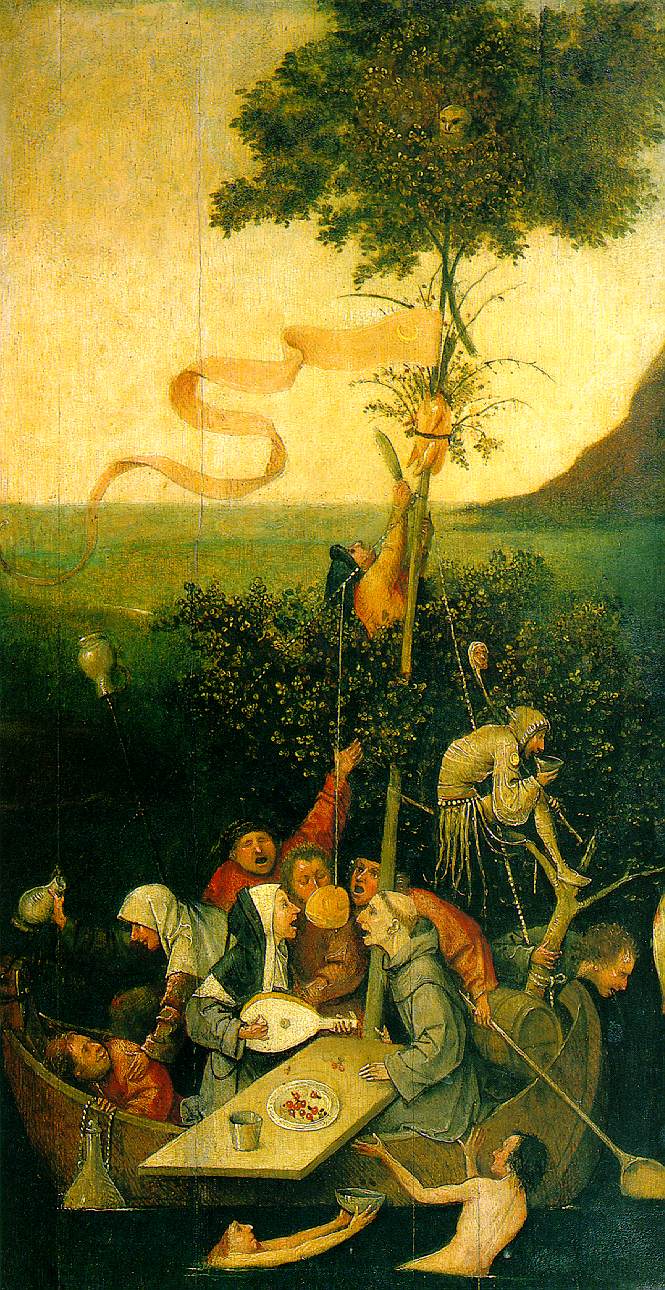

Nestas ocasiões “sabáticas”, para descansarem do cansaço que é estar sob a sombra do Crucificado, as pessoas deixavam Dioniso à solta, invocavam Baco e outros deuses da embriaguez, cometiam as mais impudicas das buscas orgiásticas por êxtases da carne… E haviam mulheres numerosas na Idade Média que se mostravam desejosas de participar deste processo, ajudar em sua realização, não só participando das festas, das danças e das orgias, mas inclusive preparando os ancestrais do chá de ayahuasca e do LSD. Pois desde tempos remotos da história humana, ansiava-se por substâncias inebriantes, que despertam aquela aptidão humana para o “Sim!” cheio de júbilo, possibilitadoras de comunhões com os outros e com o mundo físico que nos circunda e nos contêm…

* * * * *

II. POÇÕES MÁGICAS E OUTROS ABENÇOADOS E PERIGOSOS PHÁRMAKOS

A mulher rotulada pelas autoridades da Cristandade como feiticeira é, para muita gente do povo, vista como dotada de imenso poder. É venerada por suas capacidades de criar remédios abençoados, de soníferos a estupefacientes, de filtros-do-amor (afrodisíacos) a cogumelos mágicos… A mulher rotulada “feiticeira”, suspeita de ter relações ilícitas com os poderes satânicos e as forças das trevas, é sabida em “poções mágicas”. Não só os doentes, os necessitados, mas aqueles que se sentem com vocações xamânicas procuram a elas, feiticeiras, a fim de degustarem de seus sedutores e perigosos fármacos. Um jovenzinho apaixonado desta época, caso tivesse sido flechado por Cupido ou tentado por Eros, “pagaria qualquer preço pela beberagem ardente capaz de perturbar o coração de uma grande dama, fazê-la esquecer as distâncias e lançar os olhos sobre ele…” (pg. 114).

Muitos sabiam que a Igreja, interditando os amores físicos, lançando sobre o amor físico o anátema, só permitindo-o para fins de procriação de outros cristãos, acabava por cometer um atentado contra o amor em geral, o amor ele-mesmo. Alguns sentiam que não havia amor que não fosse físico, e que mesmo o amor à mente ou ao caráter do outro era sempre o amor a algo que está indissoluvelmente conectado ao corpo do outro. E que portanto só há amor de corpos amando corpos. O mais platônico dos amores ancora-se também no corpo; e é sempre um corpo que fantasia sobre o “espírito” do outro…

O casamento, segundo a dogmática católica, deveria ser um laço sagrado que une “até que a morte nos separe”, quase uma condenação a uma co-presença vitalícia, algo que, como lembra Michelet, não agradava a muitos homens e mulheres. Na Idade Média, as “feiticeiras” também são as mulheres incapazes de se conformarem ao ideal de feminilidade que lhes era imposto. Mandavam-nas ser “castas”, “puras”, “humildes”, “pacientes”, que agissem como vassalas respeitosas e obedientes de seus maridos, honrando o senhor da casa cá embaixo e o Senhor dos céus lá em cima. E quem destoasse deste coro dos contentes, era apedrejada como a Geni do Chico, ou torpedeada com torpes designações como “bruxa” ou “vadia”, ou era posta pra arder por ordem dos “bons e dos justos”.

Através de toda a Cristandade, descrita com tintas sinistras por Michelet, a mulher aparece reduzida a um animal doméstico que o homem possui até a morte. Seja como for, circulou pela Idade Média a tese de que “não há amor possível entre esposos” – de modo que os sabás, onde dava pra pular a cerca rumo a orgias e festas bastante pagãos, foram amplamente frequentados.

Nesta sociedade monárquica e calcada na teologia, os reis e o clero, sentados em seus tronos ornados a ouro, dentro de seus castelos-fortaleza, tendo sob seu comando exércitos com alto potencial mortífero, são o topo da pirâmide social. De lá faziam descer, pirâmide abaixo, a doutrina que exigia dos súditos a “obediência ao Senhor” – aqueles que supostamente habita nos céus – mas igualmente a seus auto-proclamados representantes na Terra. Já os pobres camponeses, desprovidos de terra própria, obrigados a acatar a tirania dos latifundiários, “raspavam os pratos que os personagens de cima, sentados junto ao fogo, lhes enviavam muitas vezes vazios.” (p. 115)

Há, portanto, o equivalente a uma “luta de classes” neste quadro pintado por Michelet sobre a história medieval: de um lado, uma elite cujo poder se baseia numa teocracia latifundiária e que diz ser a servidora de Deus na Terra; de outro, uma massa de camponeses reduzidos à servidão e à miséria, mas com ânsias de melhorarem de vida e em revolta contra “a injustiça da sorte”. Em uma estrutura social radicalmente tão hierarquizada e nada igualitária, há uma fração das mulheres que se engaja num estilo de vida em que fazem tudo “às avessas do sagrado”.

Se a Igreja diz que sagrado é ser casto e mortificar todos os tesões, a feiticeira irá preparar beberagens afrodisíacas que tornam irresistíveis os chamados eróticos. Se a Igreja rotula como sagrado apenas o amor espiritual, a prática taciturna dos deveres e a contemplação dos ideais, a feiticeira será profundamente conhecedora do corpo, exploradora dos potenciais da carne, tornando-se íntima do mundo físico que a Igreja desdenha como profano. Enquanto a Igreja só permitia a embriaguez se fosse na contemplação da ideia de Deus, as feiticeiras faziam experiências amplas com a phýsis e criavam uma farmacopeia de excitantes, estimulantes e inebriantes. Num tempo sem drogarias, eram elas as farmácias ambulantes, sabedoras de receitas, capazes de aconselhar sobre ingredientes. Enfim: médicas xamânicas, proto-cientistas e dealers psicodélicas.

* * * * *

III. TUDO ÀS AVESSAS DO SAGRADO

No século de Dante, pois, explodem como fenômeno histórico os sabás e as missas negras, estes carnavais dos servos onde com frequência nascia uma revolta. Nestes sabás as pessoas davam livre curso aos ritos proibidos na Cristandade e veneravam, por exemplo, a Lua, tida como influência determinante nos destinos humanos. Velhas danças pagãs eram exercitadas até o frenesi. Servos unidos em rebeldia solidária, num sabá francês, compunham canções precursoras da Marselhesa, como esta registrada por Michelet:

“Nous sommes hommes comme ils sont! Tout aussi grand coeur nous avons!Tout autant souffrir nous pouvons!”

(“Somos tão homens quanto eles!Temos o mesmo grande coração!Tanto quanto eles podemos sofrer!”).

Se os sabás e missas negras eram tão mau-vistos e tão perseguidos pelo clero e pelos reis, era pois ali germinavam as sementes da discórdia e os planos de revolução: “o povo, educado pelo próprio clero na crença e na fé do milagre, bem longe de imaginar a fixidez das leis de Deus, durante séculos havia esperado um milagre, e ele nunca viera. Em vão clamava por ele no dia desesperado de sua necessidade suprema. A partir de então, o céu lhe pareceu como que o aliado de seus carrascos ferozes, ele mesmo um feroz carrasco. Por isso a Missa Negra e a Jacquerie” (pg. 123).

Aqueles que, nesta sociedade, estão reduzidos à servidão e portanto à miséria, estes pobres camponeses cujas existências parecem “um inferno em vida” (pg. 14), são também aqueles que lotam os sabás – que chegavam a reunir de 5 mil a 12 mil pessoas, dependendo do povoado. Nestas “imensas assembleias” se tornava explícito a fraqueza dos dogmas propagados pela Igreja: “Grande e terrível revelação da pouca influência moral que tinha a Igreja, que acreditava que com seu latim, sua metafísica bizantina, que ela mesma mal entendia, estava cristianizando o povo; no único momento em que ele se libertava, em que podia mostrar o que era, mostrava-se mais que pagão.” (p. 17)

Os sabás e as missas negras seriam, pois, como algo que emerge espontaneamente no seio do povo, que sentia necessidade de escapar da tirania teocrática e cultuar dionisiacamente, “pagãmente”, deuses malquistos pelos monoteístas. Cultos proscritos e condenados – xamanismos, dionisismos, cultos à natureza, celebrações orgíacas e extáticas da existência… – recebiam então direito de cidadania. O carnavalesco sabá é uma festa de libertação provisória em relação à asfixiante dogmática ascética, condenatória dos prazeres e da sensibilidade, que então imperava na Cristandade.

Um exemplo indignante destes tempos, fétido costume e imundo direito, é exposto em detalhes por Michelet: na Cristandade europeia da Idade Média, por volta do século XII, numa sociedade cindida entre uma massa de servos empobrecidos e uma nobreza tirânica e teocêntrica, que se isolava em seus castelos, considerava-se as mulheres camponesas (que constituíam, afinal de contas, a massa!) como “servas de corpo” . Ou seja, as moças, quando se casavam, não tinham o direito de uma noite de núpcias com o novo esposo, mas eram obrigadas a fazer o dom de sua virgindade ao senhor. Os senhores da terra impunham, com seu poder terreno, o privilégio de desvirginamento das camponesas sob seu jugo.

Lembremos que, nesta época, o teológico e o político estão intimamente conectados: o senhor é, com frequência, ao mesmo tempo um eclesiástico e um leigo; nele se reúne a autoridade religiosa e a política. Estes homens, que se auto-proclamam os representantes de Deus na Terra, na realidade não conseguem viver em devoto retiro espiritual: acabam criando e conservando instituições e costumes falocráticos de opressão. Por exemplo: Michelet conta a história de um certo pároco de Bourges que, “sendo o senhor, exigia expressamente as primícias da esposa, mas de fato o que queria era vender ao marido, por dinheiro, a virgindade de sua mulher.” (pg. 70)

Revoltante dízimo exigido por um padre que, desejoso de riqueza, suborna um pobre camponês miserável! No geral, porém, o “preço” que estes párocos-senhores cobravam para não fazer uso de seu privilégio de desvirginamento eram tão exorbitantes que o pagamento beirava o impossível: de modo que a pobre mulher camponesa da Cristandade medieval era coagida, no dia de seu casamento, a deixar-se estuprar por aqueles que estavam mais alto na hierarquia social. “Todos os costumes feudais impõem à mulher subir ao castelo, levar até lá o ‘prato de casamento’…” (pg. 70)

IV. A NOÇÃO FALOCÊNTRICA DE DEUS

A expressão “Deus-Pai” já diz muito: a divindade da tradição judaico-cristã é claramente masculina e não é incomum que seja representada como um velhinho de barbas brancas sentado sobre as nuvens, de tendências fortemente homofóbicas, que às vezes se enfurece com a sodomia e o homossexualismo e os pune com bolas-de-fogo genocidas.

Ora, não é de se suspeitar que um deus caralhudo, viril e cheio de hombridade como o velho Jeová tenha sido inventado por gente caralhada, viril e cheia de hombridade? Deixo no ar a provocação, para que os teólogos (se ainda existirem…) se virem com ela, ou me condenem às fogueiras (que, ainda bem, não mais existem!). O que me parece evidente neste personagem literário que encontramos nos escritos ditos “sagrados” do judaísmo e do cristianismo é que se trata de um deus macho-man – e que grande parte da desgraça e da opressão que despencou sobre as mulheres na história vem da idolatria de uma tal deidade pintuda, misógina, machistóide.

O que pensar de um deus que age usando como meios de punição os dilúvios e as bolas de fogo? De um deus que criou um imenso campo-de-torturas chamado Inferno para desgraçar eternamente seus desafetos? De um deus que tem seus acessos de fúria e vingança de uma agressividade tamanha que nos leva a pensar num tirano com direitos absolutos? Um deus com muitos colhões, esse que ordena que um anjo destrua Sodoma e Gomorra! Se a explicação tradicional para este massacre genocida, ordenado por um deus que dizem bom e generoso, é que as cidades mereceram tal hecatombe, por estarem repletas de pecadores, resta-nos frisar que há uma explicação bem mais plausível: homens profundamente homofóbicos e cheios de pudicícia neurótica inventaram uma mitologia que se adequava a eles como uma luva… Ou seja, fabricaram a noção de uma divindade que pune os “sodomitas”, os “libertinos”, as “feiticeiras”…

A desgraça é que estes homens, criadores destas sórdidas mitologias, não deixaram ao deus que idolatravam que cuidasse Ele de realizar o serviço: como “servidores de Deus na Terra”, decidiram dar aos que taxaram de pecadores um antegosto das punições que prometiam a eles para o inferno. Quantos milhares e milhares de pessoas não foram concretamente punidos, vítimas de danos materiais, nesta Terra e nesta vida, quantos não foram assados vivos ou afogados, por homens-de-fé, megalomaníacos e cruéis, puritanos com fobia da diferença, cruéis de batina movidos por uma vontade de extermínio de toda e qualquer alteridade que desvie dos dogmas!

Este procedimento teológico falocêntrico se torna ainda mais explícito quando atentamos para os outros dois integrantes do “triângulo sagrado” da Cristandade, o tal do Filho e o tal do Espírito Santo. Que religião diferente não teria surgido com uma tríade mais feminil e primaveril, com uma Deusa-Mãe, uma Filha e uma Espírita Santa! Que cultura e que civilização imensamente outras não nascem quando o culto dominante é de Ísis, Deméter ou Gaia!

Mas, infelizmente, como se sabe, a História registra uma predominância opressiva dos homens nas hierarquias das instituições religiosas. E os próprios dogmas, em sua maioria inventados e escritos por sujeitos machistas e misóginos, revelam a opressão de gênero: na mitologia bíblica, Deus-Pai cria Adão à sua imagem e semelhança; já Eva, não passa de um mero subproduto, nascida de uma reles costela, e acaba depois, por sua incapacidade feminil de resistir à tentação do fruto proibido, desgraçando-nos e lançando-nos fora do Éden. A Bíblia, em suma, faz de Eva um subproduto secundário e pecador, um ser indigno de confiança e merecedor de punição…

Decerto que os cristãos idolatram também a Virgem Maria, mas também aí, neste ideal feminino, manifesta-se um preconceito milenar: a mulher valorosa é casta, pudica, dócil, assexuada. Isso não impedia, como nos lembra Michelet, em suas preleções sobre a Cristandade na Idade Média, que os conventos femininos frequentemente estivessem repletos de grávidas (p. 68) – obra dos monges e outros homens-de-fé, que idolatravam em teoria e no imaginário a virgindade de Maria, enquanto na realidade não resistiam ao estupro das freiras.

* * * * *

V. O ÚNICO MÉDICO DO POVO, POR MIL ANOS, FOI A FEITICEIRA

“Ao ler as belíssimas obras escritas em nossos dias sobre a história das ciências, uma coisa me espanta: parecem acreditar que tudo foi descoberto pelos doutores, aqueles semi-escolásticos, que a cada instante ficavam enredados em suas togas e dogmas, nos deploráveis hábitos de espírito que a Escola lhes incutia. E aquelas que andavam livres dessas cadeias, as feiticeiras, não teriam descoberto nada? Seria inverossímil. No pouco que se conhece das receitas das feiticeiras, há um bom senso singular…” – JULES MICHELET, A Feiticeira, pg. 15

Muitas mulheres, através da História, foram vítimas de uma morte pavorosa após terem sido condenadas como “feiticeiras”. Normalmente, aqueles que as condenaram eram homens unidos em gangues – ainda que eles prefiram colocar isso em outros termos: são “sacerdotes trajando batinas” e fazendo o trabalho que Deus mandou… São todas masculinas as faces dos juízes que condenam Joana D’Arc, como se vê na clássica adaptação cinematográfica de Carl Theodor Dreyer. Dentre os muitos méritos da obra de Michelet dedicada à esta “classe infortunada” das mulheres ditas feiticeiras, está uma reconsideração do valor histórico destas, por exemplo quanto ao papel que desempenharam na evolução das ciências. Não seria crível pensar que estas mulheres, que experimentavam novas receitas, que buscavam criar novos filtros, em seu intenso intercâmbio com os vegetais e com a Natureza circundante, tenham contribuído – e muito! – no desenvolvimento da medicina e da farmacologia?

Na Idade Média assolada pelas epidemias – por volta de 1350, a peste negra devasta o globo conhecido e “mata um terço do mundo” (p. 14) – estas mulheres, que viveram em tempos onde não existiam hospitais nem farmácias, ousaram praticar medicinas – ou ao menos tentativas de cura – que muitas vezes levaram à sua condenação. Os homens que as condenaram, porém, nem sempre eram sábios ou peritos em ciência, muito menos médicos confiáveis: conta Agrippa em De Occulta Philosophia sobre algumas “tolas receitas dos grandes doutores do século XIV”, convencidos dos “efeitos maravilhosos da urina de mula” (!).

Ora, as terríveis epidemias daqueles tempos ceifavam dezenas de milhares de vida: do século XIII ao XV, os flagelos horrorosos se sucedem – a lepra, a epilepsia, a sífilis. O que a Cristandade tinha a oferecer como antídoto? “Salvo o médico árabe ou judeu, pago a peso de ouro pelos reis, a medicina se exercia apenas na porta das igrejas, junto à pia de água benta.” (pg. 102) Pior que isso: as autoridades teológico-políticas da época não incentivavam de modo algum a pesquisa científica, a busca racional e empírica por remédios eficazes para combater estes tão grandes males.

Um terrível dogma cristão ordenava que se considerasse todo doente como um pecador: se ele tinha adoecido, devia receber sua doença como um “castigo de Deus”; as próprias epidemias eram vistas como uma resposta da fúria divina que caía sobre os homens por sua pouca obediência ou sua escassa fé. A Igreja só sabia recomendar a reza, o remorso e a resignação. A Igreja, ao invés de se engajar na busca por remédios, convidava os doentes a aceitarem sua sina, arrependerem-se de seus pecados e assim ingressarem na Vida Eterna com alma purgada. Por séculos, tais dogmas foram uma imensa trava que impediu o progresso da ciência e da medicina e manteve um nível estratosférico de mortandade.

Mas ainda bem que nem todos são tão obedientes a sim aos “mandamentos de Deus”! A medicina era praticada por alguns judeus e árabes – e o próprio Avicena, árabe do século XIII, relata o uso intenso de “especiarias picantes trazidas do Oriente” e “bebidas fermentadas” que eram utilizadas – muitos séculos antes do Viagra! – como “estimulantes com que então se buscava despertar e reanimar as incapacidades do amor.” (pg. 104) Mas a autêntica medicina popular era praticada de fato pelas mulheres, pelas “sibilas”, aquelas que as autoridades se deleitavam em rotular “feiticeiras”. Numa época de calamidade, de grave crise de saúde pública, quando eclesiásticos imbecis pregavam o dogma pernicioso da doença como “castigo de Deus” , “transgrediram-se as proibições; desertou-se a velha medicina sagrada e a inútil pia de água benta. Buscou-se a feiticeira.” (p. 104)

Estas mulheres, maravilhosamente transgressoras, iam buscar no seio da Natureza os elementos para seus remédios: “empregavam muito, para os mais diversos usos – para acalmar, para estimular -, uma grande família de plantas equívocas, muito perigosas, que prestaram grandes serviços. Chamam-nas, com razão de as consoladoras.” (p.106) Além de excelentes parteiras, estas mulheres tinham a audácia de misturar ingredientes no fabrico de poções. Através de um insistente processo de tentativa-e-erro, e por transmissão oral dos conhecimentos adquiridos, puderam chegar a precisar as doses: certas poções são venenos se tomadas em excesso, mas bálsamos se ingeridos na dose ótima. Estas médicas e enfermeiras, vivendo em um mundo entrevado nas densas trevas da Cristandade medieval, eram muito mau-vistas por muitos que temiam seus poderes: “Uma multidão cega, cruel na medida de seu medo, podia, uma manhã, ataca-la a pedradas ou submetê-la à prova da água, o afogamento. Ou enfim, coisa mais terrível, podia arrastá-la, uma corda amarrada no pescoço, até o pátio da igreja, que disso teria feito uma festa piedosa, lançando-a à fogueira para a edificação do povo.” (pg. 107)

Não terão sido estas mulheres essenciais, com seus experimentos químicos, com os encantamentos que visavam produzir nas cozinhas farmacológicas ancestrais, no sentido de descobrir substâncias benéficas para os humanos? E, no entanto, quanta perseguição sobre elas por parte de homens doutos, carregados de togas e dogmas! No brilhante filme de Alejandro Amenábar, Ágora (lançado no Brasil com o título Alexandria), acompanhamos a recriação de um episódio histórico bem simbólico disto: a astróloga e cientista Hypathia, que chegou a uma cosmovisão heliocêntrica mais de um milênio antes de Galileu e Copérnico, vê suas descobertas e obras destroçarem sob o impacto do fanatismo religioso que levou aqueles homens – de novo, do sexo masculino, em sua maioria! – a reduzirem a cinzas a majestosa Biblioteca de Alexandria.

Michelet é pródigo em exemplos para ilustrar o quanto a mulher foi oprimida durante a Idade Média cristã: “Na Idade Média, a mulher é esmagada de três lados. A Igreja a mantém no nível mais baixo (ela é Eva e o próprio pecado); em casa, é surrada; no sabá, imolada. (…) Mas é perigoso tornar tão desgraçada uma criatura. Sob essa saraivada de dores, o que não é dor, o que é doçura e ternura, pode transformar-se em frenesi. Eis o horror da Idade Média.” (pg. 18) Os homens-de-fé, doutos com o nariz afundado nos livros, deleitavam-se em inventar argumentos machistas, denigridores das mulheres, e tentam justificar que se devem queimar as Joanas D’Arc deste mundo e que isto não só agrada ao Senhor como foi ordenado por Ele! Sprenger exemplifica uma das ideologias de que sacerdotes e monges apreciavam ser os partidários: “Fe-mina vem de fé e minus; a mulher tem menos fé que o homem.” Diante de ideias semelhantes, Michelet não pode conter seu asco: “Que fecundidade de burrices!” (pg. 19)

Para reabilitar estas mulheres ousadas, tão cruciais no desenvolvimento da medicina, Michelet escreve: “O único médico do povo, durante mil anos, foi a feiticeira. (…) A sua planta favorita, a beladona, foi um antídoto dos grandes flagelos da Idade Média. (…) O grande médico do Renascimento, Paracelso, em 1527 queimou toda as obras de medicina (Galeno, Avicena e Rhazès) e declarou saber apenas o que aprendera das feiticeiras.” (p. 31)

* * * * *

VI. FUROR MISÓGINO E VIOLÊNCIA SAGRADA

A acusação de feitiçaria recai quase sempre sobre as mulheres culpáveis de idolatrar falsos deuses, ou seja, entrarem em relações com demônios. A mulher mais devota, se acreditasse em duendes e fadas, estava madura para a perdição. “Que mulher seria inocente? Ao se deitar, antes de sua oração à Virgem, deixava leite para seu duende. A moça, a boa mulher, acendia de noite um foguinho para consolo das fadas e oferecia de dia um buquê para a santa.” (p. 22)

Por estes “crimes”, estas mulheres são condenadas pelos homens de batinas negras a serem queimadas vivas nas fogueiras dos inquisidores; ou então emparedadas e lacradas em minúsculas celas onde deitam-se sobre os próprios excrementos; ou são enfiadas em ossuários e se deitam sobre os ossos dos mortos; ou têm a testa marcada com uma cruz escarlate e tornam-se objeto de zombaria geral, tendo que dirigir-se todos os domingos à missa para se deixarem açoitar por um homem-de-Deus… Na Idade Média cristã, a mulher rotulada de feiticeira (e eram tantas!) “é caçada como um animal selvagem, perseguida nas encruzilhadas, aviltada, empurrada, apedrejada, forçada a sentar-se sobre carvões em brasa!… O clero não tem fogueiras, o povo não tem injúrias, a criança não tem pedras que bastem contra a desgraçada… À palavra feiticeira, vemos as velhas hediondas de Macbeth. Mas os processos revelam o contrário. Muitas morreram precisamente por serem jovens e belas.” (p. 30)

Este furor anti-feminino se explica, segundo Michelet, pois estas mulheres tem “por ajudante e irmã a natureza” e “nela começa a suprema perícia que cura e refaz o homem” (p. 30). Ao invés de confiar no poder da reza, muitas mulheres preferiam confiar nas flores do campo; diante da impotência do terço ou do rogo diante de doenças e epidemias, achavam mais sensato procurar na mata, na imensa diversidade das plantas, das folhas, dos frutos, dos cogumelos, aquilo que pudesse servir para curar.

O conflito com a Igreja, instituição exclusiva para homens e impregnada de misoginia, deve-se também aos dogmas nutridos por estes monges cretinos e inquisidores brutais: “a Igreja rejeitou a natureza, como impura e suspeita… A Igreja, que vê na vida apenas uma provação, evita prolonga-la. Sua medicina é a resignação, a espera e a esperança da morte.” (pg. 36) A realidade terrena, que a Igreja recobre com suas injúrias, acaba se tornando, sob a perspectiva dos beatos, no palco de Satã, que não à toa é cognominado de “Príncipe do Mundo”.

Todo gozo, todo riso e toda razão livre recebem o anátema dos asseclas do Deus-dos-Céus – “era dar de mão beijada a Satã um papel esplêndido, o monopólio do riso, e proclamá-lo divertido. Digamos mais: necessário. Pois o riso é uma função essencial de nossa natureza. Como suportar a vida se não podemos pelo menos rir, em meio às nossas dores?” (pg. 36) Tema nietzschiano! Pois também Zaratustra faz a apologia do riso – e da dança! – e recusa, em seu dionisismo, as lamúrias infindáveis daqueles que, na trilha do Crucificado, querem acreditar que o mundo não passa de um Vale de Lágrimas que merece ser negado por inteiro.

Proscritas e condenadas por praticarem os rudimentos do que se tornaria a ciência médica e farmacológica, estas mulheres ousadas descobriram um novo mundo ao transgredirem os dogmas da Igreja. Quando criavam remédios novos a partir de misturas impudicas de elementos naturais, ou quando levavam um corpo do cemitério para analisá-lo por dentro, foram salutares mãos atrevidas que se tornaram predecessoras da cirurgia e da anatomia – que tantos milhões de vidas ajudariam a salvar! Porém, o status quo eclesiástico as enxerga com péssimos olhos e “declara, no século XIV, que se a mulher ousar tratar, sem ter estudado, é feiticeira e morrerá.” (p. 38) Ora, todos os acessos às escolas estavam vedados às mulheres médicas, proscritas dos espaços onde os doutos-com-falos se faziam de eruditos. A medicina feminina, por mais eficaz que se mostrasse, era associada a transações suspeitas com Satã – e “a feiticeira urrando e assando, que alegria para a gentil juventude dos fradinhos e capuchinhos!” (p. 38)

Para recuperar a frase de Nietzsche citada na epígrafe, lembremos: nunca existiram de fato as bruxas, mas as consequências da fé nas bruxas foram absolutamente terríveis, como foram também as consequências da fé no Capeta e no Inferno. Deixar de crer nestas fantasias criadas pelos fanáticos – Bruxas, Satanás, Inferno… – já é dar passos largos na superação da Superstição, esta força das trevas que tantos oceanos de sangue, através da História, fez derramar.

A Cristandade, ao crer no Diabo, realizou atos de um diabolismo e de uma brutalidade que deveriam chocar a Deus, se Ele existisse. Mas o que seria do cristianismo sem a fé em Satã, sem o formidável auxílio que ele traz no sentido de explicar o Mal que se encontra espalhado por toda a Criação? Que Satã exista é algo salutar para um cristão desejoso de livrar seu Deus de toda culpa! Donde esta provocação de Michelet, com a qual terminamos este passeio tenebroso pela medievalidade:

“Não seria Satã um ator necessário, uma peça indispensável da grande máquina religiosa, hoje um tanto avariada? (…) O Diabo é nada menos que um dogma, que se liga a todos os outros. Tocar no eterno vencido não será tocar no vencedor? Duvidar dos atos do primeiro leva a duvidar dos atos do segundo, dos milagres que fez precisamente para combater o Diabo. As colunas do Céu têm os pés no abismo. O desatinado que abala essa base infernal pode provocar rachaduras no Paraíso…” (p. 38)

Leia também:

- CARL SAGAN, “O Mundo Assombrado Pelos Demônios”

- NATHANIEL HAWTHORNE, “A Letra Escarlate” e “A Mansão das Sete Torres”

- ALDOUS HUXLEY, “Os Demônios de Loudon”

- ARTHUR MILLER, “As Bruxas de Salem”

Eduardo Carli de Moraes

Contato: educmoraes@hotmail.com

Contato: educmoraes@hotmail.com

Fonte:http://acasadevidro.com/2013/09/08/a-mulher-a-sombra-da-cruz-reflexoes-sobre-a-feiticeira-de-jules-michelet-1798-1874/

Comentários

Postar um comentário